TP2: Etude de la transmission synaptique.

- le mode d’action de la D-Tubocurarine-

TP2: Etude de la transmission synaptique.

- le mode d’action de la D-Tubocurarine-

A partir des documents et des activités proposés, expliquez le mode d’action de la D-Tubocurarine :

1. Rappelez le rôle de l’acétylcholine ; puis titrez et placez les légendes utiles sur la photo fournie.

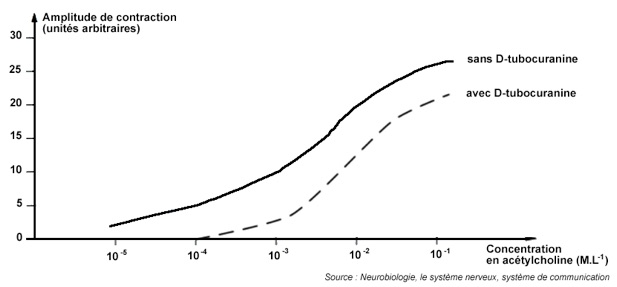

2. Analysez le doc 1 et dites quelle est l’action de la DTbC sur les muscles et par rapport à l’AcH.

3. Réalisez les consignes des docs 2 avec Libmol

4. Concluez

Document 2a: Le récepteur AchBP et quelques ligands.

Il existe dans la membrane post-synaptique de la plaque motrice (synapse neuro-musculaire) des récepteurs capables de se lier de manière spécifique avec l’acétylcholine ou avec d’autres molécules agonistes (produisant la même réponse, ex: la nicotine) ou antagonistes (empêchant la réponse).

Ces récepteurs sont appelés AchBP ou récepteur nicotinique.

➡Utilisez le site LIBMOL pour afficher les molécules suivantes:

‣Récepteur + Acétylcholine (ACH) (code 2XZ5)

‣Récepteur + nicotine (NCT) (code 1UW6)

‣Récepteur + D-Tubocurarine (TBC) (complexe entre dtubocuraine et récepteur AchBP)

Affichez le récepteur en mode «RUBAN» et le ligand sous forme «Sphères». Colorez-les différemment.

➡Copier les images dans le document réponse et apportez les légendes nécessaires.

Document 1:

Action de l’acétylcholine avec ou sans D-TuboC sur un muscle squelettique de grenouille

Le muscle squelettique strié dont la contraction entraine un mouvement, après prélèvement est maintenu dans un bain physiologique, plus ou moins enrichi en acétylcholine, permettant la survie des fibres musculaires.

Un montage permet d’enregistrer les contractions en fonction de différentes concentrations d’acétylcholine. Les mesures sont effectuées en absence ou en présence de D-Tubocurarine.

Les connaissances fondamentales du fonctionnement des synapses ont permis des progrès en médecine; particulièrement en anesthésie.

Une anesthésie générale entraîne le sommeil, l’inhibition de la douleur et le relâchement musculaire. Généralement ces trois états son obtenus par des produits différents.

Une des molécules utilisées est la D.tubocurarine, molécule de synthèse du curare, un poison utilisé par certains Amérindiens.

Document 2b : Le fonctionnement du récepteur de l’acétylcholine .

Le récepteur de l’acétylcholine est une protéine constituée de 5 chaînes formant un canal ionique à Na+. L’ouverture de la porte « Gate » de ce canal est contrôlée par la fixation de l’acétylcholine et de molécules agonistes comme le montre le schéma ci-dessous.

La porte possède une « poignée » constituée par une paire d’ac. aminés : le TRP 143 ou 145 et le CYS 188 ; lorsque la distance entre ces ac aminés dépasse 1,3 nm la porte est fermée et inversement, elle s’ouvre si cette distance est plus faible.

➡ Utilisez les fonctionnalités du logiciel Libmol pour mesurer la distance TRP 143/145 et le CYS 188 pour les 4 cas (la mesure sur une seule chaine suffit) :

๏ Le récepteur AchBP seul (code : 2BYN) avec TRP 147 et CYS 190

๏ Le récepteur AchBP + Ach (code 2XZ5) avec TRP 145 et CYS 188

๏ Le récepteur AchBP + nicotine (code 1UW6) avec TRP 143 et CYS 188

๏ Le récepteur AchBP + Tubocurarine (tapez complexe tubo) avec TRP 145 et CYS 188

➡ Affichez la molécule en mode Ruban avec une couleur unique grise.

➡ Colorez en rouge les 2 acides aminés de la «poignée», et zoomez sur eux.

➡ Effectuez la mesure en positionnant correctement les 2 points sur les 2 acides aminés colorés.

➡ Faites une photo de la mesure.

➡ Reportez vos mesures dans un tableau dans lequel vous préciserez la qualité agoniste ou antagoniste de l’acétylcholine des molécules liées.

NB : Contrairement aux molécules agonistes qui imitent l’action du ligand, les molécules antagonistes se fixent sur les récepteurs et les bloquent, empêchant l’action du ligand naturel.